LE GROTTESCHE DI PALAZZO BERLA di

Umberto Artioli

|

Mantova,

Palazzo Berla

Scena di cucinatura della

selvaggina |

Fa sensazione la scoperta di una serie

di affreschi a grottesca contenenti scenette della Commedia

dell’Arte, rinvenuti a Mantova durante i lavori di

ristrutturazione di Palazzo Berla. Posti in fregio al

soffitto di una sala del palazzo quattrocentesco, oggi sede

del Collegio Notarile, gli affreschi sono otto, ma in tre di

essi la vignetta centrale è andata perduta.

Anche se lo stato di conservazione

delle immagini è alquanto degradato, qualcosa è lecito

dedurre dalle sequenze superstiti: l’ignoto affrescatore

ha raffigurato scene di danza e di caccia, traendo spunto

dai cosiddetti ludi zanneschi, ossia da forme di

intrattenimento legate al contrasto tra Pantalone e lo

Zanni.

Ma cosa significa il ricorso a motivi

dell’improvvisa (o a forme d’intrattenimento che le sono

connesse) in un palazzo privato e, soprattutto, cosa

imparenta la danza e la caccia che qui appaiono curiosamente

legate?

|

Mantova,

Palazzo Berla

Scena di danza |

Fissiamo un particolare: in origine la

sala dove si trovano gli affreschi disponeva di un camino.

Nella figura sovrastante l’antico luogo del camino è

raffigurato un fornello da campo da cui sprizzano fiamme; il

fornello è posto su un tripode e ai suoi piedi sta una

bacinella.

Attorno alle presenze oggettuali che funzionano

da centro della composizione, sono disposte le figure dei

comici secondo uno schema rigorosamente triadico, ripreso

del resto nell’intera serie di affreschi: a sinistra

Pantalone porge un uccello; al centro uno Zanni sorregge una

padella; a destra un secondo Zanni assiste all’azione. Il

tema è replicato con varianti in altre due scenette.

Nella

prima uno Zanni, posto a sinistra, si protende verso le

altre figure sorreggendo un uccello. Indossa la semimaschera

nera tipica del ruolo e un ampio copricapo rosso, con sulla

cima un pennacchio verde; dello stesso colore del piumaggio

è il camicione rituale, che risalta contro i pantaloni

bianchi.

Posto di profilo, sta in posa plastica, il piede

destro sollevato, il corpo proteso in avanti. Contro di lui,

sempre di profilo e nella stessa postura, anche se

simmetricamente contrapposte, avanzano due figure poco

individuabili, ma probabilmente due Zanni, uno dei quali

sorregge un uccello di maggiori dimensioni.

Al centro della

raffigurazione sta un cane. È questa l’unica sequenza in

cui manca Pantalone, chiaramente riconoscibile invece nella

terza vignetta del ciclo venatorio. Dotata dei tradizionali

connotati (il naso a becco, la semimaschera, la lunga barba

appuntita in tipico stile cinquecentesco, la calzamaglia

rossa, le ciabatte) la maschera veneziana che regge a sua

volta un uccello, sembra in partenza per la caccia. Lo

dimostra la presenza del cane che lo precede, avanzando

nell’estremità destra della composizione.

|

Mantova,

Palazzo Berla

Scena di danza |

Quasi esitante,

intento a carpire gli ultimi consigli dei suoi

interlocutori, Pantalone ha la testa girata all’indietro,

nella posa plastica che ne contraddistingue i moduli

recitativi: gli fa da contrappeso uno Zanni centrale che,

toccandogli la spalla con la mano, lo risospinge nella

direzione del cane, mentre un secondo Zanni, dall’estrema

sinistra, osserva l’azione.

Sopra il cane, nella parte più

luminosa dell’affresco, c’è una figura miniaturizzata,

a braccia aperte e gambe divaricate: forse un diavoletto o

un altro Zanni gulliverizzato. Particolare curioso, in

nessuna delle scenette di caccia esistono armi che non siano

gli spadini di latta comuni alle maschere, né sono

ravvisabili gli spunti aggressivi, gli sberleffi e i modi

ferocemente caricaturali che contraddistinguono i ludi

zanneschi, dove Pantalone è esposto al lazzo dei servi.

Nelle scene venatorie di Palazzo Berla si respira un’aria

distesa e pacata, la stessa che avvolge le composizioni

ispirate alla danza. Nella prima di queste Pantalone,

raffigurato al centro in una sorta di gesto reverenziale, si

protende verso uno Zanni musico che suona uno strumento a

fiato; dalla parte opposta un secondo Zanni, con la mano

levata, scandisce i tempi della danza.

Nella seconda, fortunatamente la meglio

conservata, compare quel che si può definire un autentico topos

dell’epoca. Mentre lo Zanni musico, sempre da sinistra,

con una mano sorregge il flauto e con l’altra, protesa

verso l’alto, batte il ritmo, Pantalone all’estrema

destra è impegnato a danzare. Questa volta tuttavia non

danza solo: regge per mano una dama elegantemente vestita,

la cui rigidità contegnosa impatta con la postura dinamica

e scattante della maschera veneziana.

Tra le due scenette è

lecito intravedere un rapporto di successione: nella prima i

servi, trasformati in pedagoghi, insegnano a Pantalone i

protocolli mondani dell’arte di sedurre; nella seconda

tali protocolli conoscono la loro applicazione.

|

Mantova,

Palazzo Berla

Scena di danza |

Vediamo di tirare le somme. In quattro

affreschi su cinque è presente Pantalone; onnipresente è

lo Zanni. Come le scene di caccia, frazionate tra momenti

iniziali e finali, tra i preparativi per il rituale

venatorio e il consumo della selvaggina, sembrano suggerire

una sequenzialità, così nelle scene di danza c’è

l’apprendistato di Pantalone, ma anche l’esito di questo

apprendistato, ossia il ballo con la dama. A questo punto

sembra possibile avanzare l’ipotesi che la committenza

abbia inteso allietare con i tipi dell’Arte una sala da

banchetto, ossia un luogo di piacere tanto gastronomico che

legato alla sfera del ballo. Palazzo Berla, in origine

posseduto dalla famiglia nobiliare dei Cavriani, viene

acquistato nel 1558 dai Bonsignori, una famiglia di mercanti

proveniente da Lodi e stabilitasi a Mantova agli inizi del

Cinquecento. Poiché i Bonsignori, mantengono

ininterrottamente la proprietà sino al 1643 e le grottesche

che ornano la sala sono databili tra il 1580 e il 1600, si

può dare per certo che proprio i Bonsignori siano i

committenti.

Ma se l’incarico di dipingere gli

affreschi viene da una famiglia di mercanti, è anche lecito

supporre che Pantalone, prototipo del mercante, possa essere

stato assunto dalla proprietà a simbolo della propria

categoria professionale. Ciò spiegherebbe perché la

maschera veneziana sfili nelle grottesche di Palazzo Berla

in versione nobilitata, senza gli sberleffi e gli

ammiccamenti sull’avarizia o sulla sessomania che ne

contraddistinguono la partitura abituale. In uno dei più

noti scritti del Cinquecento un mantovano celebre,

Baldassare Castiglione, insegna le buone maniere all’uomo

di corte; nelle scenette di Palazzo Berla l’ammaestramento

concerne la classe borghese: Pantalone, avviato ai segreti

della caccia, del ballo e della cucina, assume lo Zanni a

guida nell’arte del Piacere. Da esperto in oscenità e

ribalderie, il servo dell’improvvisa diventa il centro di

un’esperienza galvanizzante: affiancare all’industre

operosità del lavoro di mercatura, i rudimenti della gioia,

le raffinatezze dell’arte di godere.

|

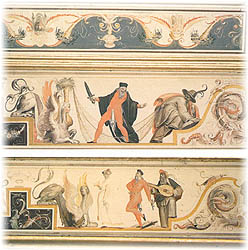

Antonio Ponzano

Decorazione in fregio al soffitto

Castello di Trausnitz (Baviera) |

Gli affreschi del palazzo mantovano, di modesta fattura,

possono risultare poco significativi per lo storico

dell’arte, attento alla loro valenza estetica. Assumono

invece un eccezionale rilievo per lo storico del teatro

trattandosi dell’unico reperto del genere presente in

Italia sulle origini della Commedia dell’Arte. I repertori

iconografici a cui si suole fare riferimento per

circoscrivere gli esordi dell’improvvisa sono in linea di

massima due: la collezione di stampe Fossard, conservata in

parte a Stoccolma e in parte a Copenhagen; il castello di

Trausnitz in Baviera, sede della celebre Narrentreppe (Scala

dei folli) ma anche delle miniature a grottesca poste in

fregio al soffitto della stanza di lavoro di Guglielmo V,

che sono in tutto sedici, un numero che può avere qualche

consonanza con le otto mantovane. Fossard era un musicista

della corte di Luigi XIV, incaricato da Re Sole di radunare

tutte le testimonianze iconografiche sulla Commedia

dell’Arte. La sua raccolta, che mette insieme incisioni di

epoche diverse, solleva perciò non pochi problemi di

datazione. Certa è invece la collocazione temporale dei

reperti di Trausnitz, trattandosi del periodo compreso tra

1576 e 1578. Tra gli affreschi mantovani e i repertori

citati esiste una tessera comune: in tutti ricorre il motivo

di Pantalone che danza con una dama più o meno compassata,

al suono di uno Zanni musico. Potrebbe essere questo un

elemento importante per una migliore datazione delle

grottesche di Palazzo Berla. Nelle miniature di Trausnitz il

motivo della danza ricorre in più varianti: c’è Zanni

che tiene per mano sia Pantalone che la dama, in una posa da

ruffiano; c’è Pantalone che va incontro alla Bella

Sconosciuta mentre Zanni è intento a suonare; c’è Zanni

che approfitta della situazione, volteggiando con la donna,

mentre Pantalone, lasciato in disparte, sembra dissentire;

c’è infine il trio dei maschi (Pantalone, uno Zanni e

un’altra figura non ben identificabile) intento a far

musica. Sono noti i frequenti contatti tra il Ducato di

Mantova e la Baviera, divenuti ancora più stretti quando

nel 1591 il cremonese Antonio Maria Viani, dopo aver

trascorso cinque anni in Baviera al servizio di Guglielmo V,

si trasferisce a Mantova in qualità di prefetto alle

fabbriche. Ma l’ipotesi di un’eventuale attribuzione a

Viani, abilissimo inventore di grottesche, di un qualche

ruolo nella messa a punto degli affreschi di Palazzo Berla,

così incerti dal punto di vista grafico e compositivo, è

sicuramente da scartare. Più probabile è che l’ignoto

affrescatore di Mantova abbia operato sulla scorta di un

modello, presumibilmente una stampa popolare, da lui

replicato con scarsa inventiva.

|

Ambrogio Brambilla

Incisione presente nel

Recueil Fossard Copenhagen |

E proprio nella collezione

Fossard esistono le tracce di questo possibile modello. Il

riferimento va alla serie di nove incisioni, fino a qualche

tempo fa identificate col solo nome della stamperia romana

presso cui sono state edite e attribuite di recente da

Margret Katrizky al milanese Ambrogio Brambilla. Una di

queste, presente anche in un’altra versione munita di

didascalie (probabilmente una nuova stampa) presso il

British Museum, denota forti analogie con la scena del ballo

tra Pantalone e la dama presente a Palazzo Berla. La scena a

cui ci si riferisce si svolge in un esterno appena accennato

dagli avvallamenti del terreno. Lo Zanni compare a sinistra,

più o meno nell’abbigliamento e nella postura di Mantova;

avendo le mani impegnate a sorreggere il flauto, detta il

ritmo col piede destro, che appare sollevato. Come in tutta

la serie di Brambilla, la composizione è triadica e se, a

differenza di Mantova, Pantalone è raffigurato al centro

con la dama sul fianco, l’atteggiamento della coppia resta

immutato: impettita e rigida lei; scattante e dinamico nella

sua attillata calzamaglia il vecchio barbuto. Non si conosce

l’esatta data di composizione delle nove incisioni

attribuite ad Ambrogio Brambilla. Certo è invece che nel

periodo milanese l’incisore, trasferitosi da Milano a Roma

nel 1575, era, con Simone di Bologna (in arte Zan de Pegora),

uno dei soci del circolo dei Rabisch, l’accademia di Val

di Blenio che, fondata nel 1560, assumeva a modello la

direttrice grottesca presente in Leonardo e imitava le

cadenze dei facchini emigrati a Milano dalle valli del Nord.

Precisi sono gli interessi di Brambilla per la componente

caricaturale della Commedia dell’Arte, testimoniati tra

l’altro dalla coppia di incisioni, risalenti al 1583,

dedicate al Ballo di Zan Trippa e alla Cucina per il pasto

di Zan Trippa neo-sposo. Assumere a soggetto l’improvvisa,

mettendo insieme il motivo del banchetto con quello della

danza, era dunque qualcosa di compatibile con lo spirito del

tempo. È quindi plausibile che l’ignoto affrescatore

mantovano, senza ricorrere alla Baviera, potesse trovare

nella cultura lombarda un adeguato punto di riferimento.

Resta un ultimo punto su cui meditare: nelle scenette di

Palazzo Berla manca Arlecchino, la maschera che, stando agli

studi recenti, è stata inventata a Parigi tra 1584 e 1585

da un altro mantovano celebre, Tristano Martinelli.

Martinelli era l’attore prediletto da Vincenzo I Gonzaga,

il duca che dà vita alla prima compagnia italiana di Stato,

selezionando ruolo per ruolo i maggiori interpreti della

Commedia dell’Arte. Ciò lascia presumere che i dipinti di

Palazzo Berla siano anteriori all’epoca in cui dallo

stuolo degli Zanni fuoriesce Arlecchino o, al più,

coincidenti con essa. In base a tale ipotesi la data di

composizione degli affreschi mantovani andrebbe ristretta al

periodo compreso tra 1578 e 1585.

Articolo comparso in «Primafila», n.

52, febbraio 1999, pp. 20-25

|

|